日産には多くの素晴らしいエンジンがあります。

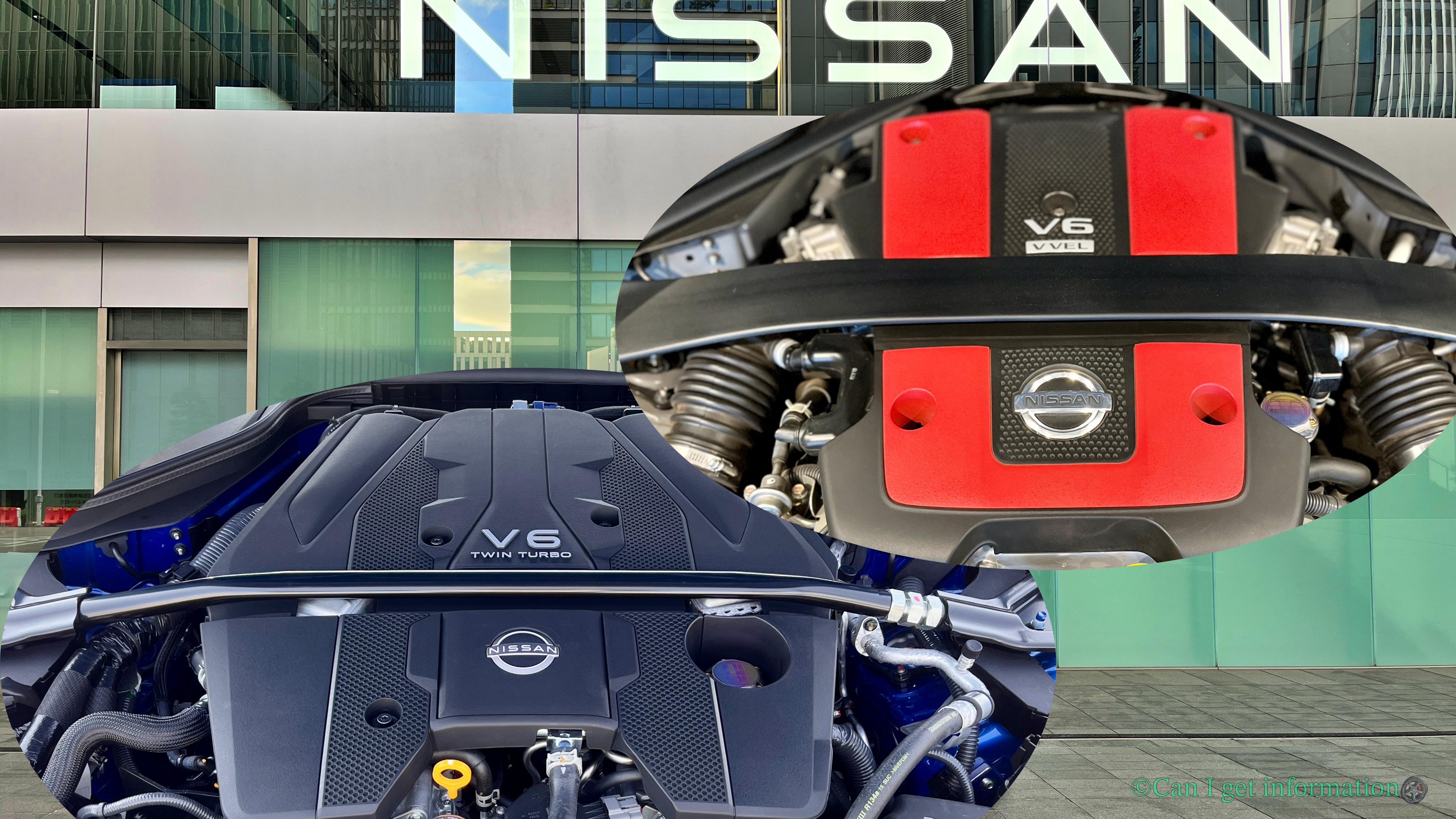

その中でもよく比較されるのがVQ37VHRとVR30DDTTの2種類のV6エンジンです。

というのも新旧スカイラインやフェアレディZに搭載されているので比較されやすく実際にどちらがいいのかと議論になる程です。

なので今回は日産のV6エンジンであるVQ37VHRとVR30DDTTではどちらがいのか?を紹介します。

エンジン紹介:VQ37VHR と VR30DDTTとは?

まずは両者の基本的なスペックと特徴から押さえましょう。

VQ37VHRの特徴

- VQ系列は日産で長く使われてきた V6 自然吸気エンジン。

- VQ37VHR はその中でも 3.7L仕様。

- スペック例(車種によって多少の差があります。)

・最高出力:336 PS@7,000rpm

・最大トルク:37.2kgf·m@5,200rpm

・圧縮比:11.0 : 1

・ボア×ストローク:95.5 mm × 86 mm

・可変バルブ機構を搭載 - 自然吸気エンジンであるため、ターボラグや過給器の制限を受けないという利点がある

- 高回転域を活かす設計傾向があり、「回す楽しみ」が強いエンジンと見る向きも多い

- 実際、モータースポーツやチューニング用途でも人気があり、ヘッドポート加工、カム交換、吸排気系強化などの改造例も多く見られます。

ただし、自然吸気ゆえに中低回転域でのトルクフラットさ、応答性、燃費性能などは、過給器付きエンジンに比べて不利となる可能性があります。

VR30DDTTの特徴

- VR系列は、日産が次世代 V6 として設計した、ターボ過給対応型 V6 エンジン。

- VR30DDTT は 3L仕様で、ツインターボ + 直噴 を組み合わせた現代的な設計。

- 主な技術・特徴:

・アルミ製ブロック・シリンダーはミラーボアコーティング方式を採用し、シリンダーライナーを不要とする設計

・ツイン直噴:燃料を直接燃焼室に噴射することで燃焼効率を高める方式

・ターボチャージャー:過給制御と低遅れ化に配慮された設計。排気マニホールドをヘッドに統合することで排気距離を短縮・応答性向上を図っている

・可変バルブ機構を併用

・複数の補機類制御や水冷インタークーラーを併用する構成 - 出力・トルクレンジング(仕様例):

・標準仕様(304馬力)および高出力仕様(405馬力)をラインナップ

・トルク特性として、低回転域からトルクが出る設計 - 新型のフェアレディZ(RZ34)にはこの VR30DDTT エンジンが搭載されており、VQ系からの世代交代的存在としての位置づけもあります。

このように、VR30DDTT は「過給器によるパワー制御性 + 直噴 + 最新補機制御」というモダン設計を備えており、燃費・応答性・トルク特性・改造耐性などをトータルで見直した設計になっていると言えます。

数字比較で見る強みと弱み

では、可能な限り公開されているスペックデータを対比して、それぞれの強み・弱みを浮かび上がらせましょう。(スペックは車種によって差があります。)

| 項目 | VQ37VHR | VR30DDTT |

|---|---|---|

| 排気量 | 3,696 cc | 2,997 cc |

| 最高出力 | 336PS@7,000rpm | 標準版で303PS、高出力版で405PS@6400rpm |

| 最大トルク | 37.2 kgf·m@5,200rpm | 標準版で40.8kgf・m、高出力版で48.4kgf・m@1600rpm〜5600rpm |

| 最大トルク到達回転域 | やや中~高回転域寄り | より1600rpm程度の低回転域からトルク発生し始める |

| 圧縮比 | 11.0 : 1 | 約 10.3 : 1 |

| 過給機 | 自然吸気エンジン | ツインターボ + 直噴方式 |

| 応答性 ・ラグ | ターボラグなし。ただしエンジン回転レスポンスがいかに制御されているかによる | ターボ過給ゆえにラグの設計上の課題があるが、統合マニホールド設計や小型ターボ化で低遅れ化を狙っている |

| 燃費・効率 | 自然吸気ゆえの燃料消費特性は条件次第で不利になる可能性あり | 過給器 + 直噴 + 制御の最適化により、効率向上・燃費改善を狙える設計余地あり |

| チューニング性 | 吸排気・カム・ポート加工など伝統的なチューニング手法が多数存在 | 過給化やターボ設定、ブースト調整、ECU制御で大出力化しやすいが、ターボ許容力や熱対策が重要になる |

| 信頼性・耐久性 | 自然吸気構成ゆえに過給器系の破損リスクはない一方、回転高域・高ストレス運用時に寿命課題あり | 高温・過圧環境にさらされるため、冷却系・潤滑系の設計が信頼性に直結。ターボ過給器や直噴系の耐久性管理が鍵 |

| 補機構・制御の複雑性 | 比較的シンプル | 高度な補機系・制御系(ターボ制御、可変バルブ、直噴制御など)が複雑性を増す |

このような比較から言えることとして:

- 出力のみで見れば VR30DDTTの方が、VQ37VHR よりも大きなパワーを示す可能性がある

- VQ37VHR は “回して楽しむ自然吸気ハイレスポンス型” エンジンとしての魅力が強い

- VR30DDTT は“中低速トルクと制御性、効率性を重視したイマドキの過給エンジン”と見ることができる

実走感・フィール比較“乗ってわかる違い”

ただ、エンジンは数値・構造だけでは見えない、「実際に感じるフィーリング」があります。私はVQ37VHRを搭載したZ34とVR30DDTTを搭載したRZ34の両方を所有したことがありますので、それぞれのフィーリングを紹介します。

VQ37VHRの乗り味・魅力

- レスポンスの良さ・スロットルの気持ちよさ

自然吸気エンジンの定番魅力として、アクセルに対する反応がリニアで“エンジンがストレートに答えてくる”感覚があります。ターボのラグなどを気にすることなく回せるのは長所。

一部のオーナー・愛好家からは「日産最後のいいエンジン」「回して楽しい V6」などの評価もあります。 - 高回転領域の華やかさ

7,600 rpm 前後まで鋭く回す味わいはスポーツ走行での喜びとなり得ます。改造を行えば、ヘッドポート強化・カム交換などでさらに高回転寄りの味付けにもできます。 - 改造・チューニングの“安心度”

過給器がない分、熱負荷やブースト管理の難しさがないという意味で改造の敷居が若干低めに感じられるところもあります。ただし、強くチューニングして回すなら強化部品は必須です。 - サウンド・キャラクター

V6 自然吸気ならではの排気音、吸気音、レスポンスの音色変化など、感性的な魅力も強い。スポーツカーらしい「音で楽しむ」要素を大事にするなら、この点は見逃せません。

ただし、弱点もあります:

- 中低回転域でのトルク感がやや薄く感じられることがある

- 燃費・効率面で過給エンジンと比較すると不利なシーンがある

- 高回転運用を常に行えば、耐久性・メンテナンスへの配慮が重要

VR30DDTTの乗り味・魅力

- 豊かな中低回転トルクと力強さ

ターボ付き設計ゆえ、比較的低回転からトルクを発生させ、日常域でも力強さを感じやすいというのが魅力。信号発進、加速レスポンスなどで力強さを感じられるでしょう。 - 過給器によるパワーチャージ感

ブーストが立ち上がると加速感・押し出し感が得られる、いわゆる “ターボ感” を楽しむことができます。スポーティなアクセル踏みでの力強さが魅力です。 - 効率性・制御性

直噴 + 可変バルブ + 過給器制御を駆使して燃焼効率・過給効率を高めており、同排気量比での性能向上や燃費改善への余地がある点も利点と言えます。 - チューニング拡張性

ターボ仕様ゆえ、ブーストアップ、タービン交換、過給圧制御、インタークーラー強化などの方向性が比較的自由であり、高出力化を目指しやすい可能性があります。ただし過給器耐性、冷却・潤滑系強化、排熱対策などが必須になります。

もちろんVR30DDTTにも弱点があります:

- ターボラグ/レスポンスの遅れ(特に低速過渡領域)への対策が重要

- 過給器・インタークーラーの耐熱性・耐久性

- 制御系の複雑さゆえ、セッティングの正確さが性能・信頼性に直結

- メンテナンスコストや補機系トラブルリスクの増加可能性

用途別比較:どちらが向いているかを考える

では「実際に乗るなら」という視点で、用途別にどちらがより適しているかを考えてみます。

スポーツ走行・サーキット用途

- 高回転を使い切るタイプの走りが好きなら VQ37VHR

自然吸気エンジンはレッドゾーン付近まで使え、スロットルレスポンスも鋭いため、コントロール性や回転フィール重視なら魅力大。

ただし、トルクが薄く感じられる場面があれば、ギア比の適正化やレスポンス補強が必要。 - 過給感を楽しみつつトルク重視で速さを求めるなら VR30DDTT

ターボ加給型ゆえに、中速域での立ち上がり加速やパワーバンド拡張が得意。改造耐性と補機系強化ができれば高い出力を狙える。

ただし、長時間高負荷運用では冷却・過熱管理が鍵になる。 - 改造予算との兼ね合い

自然吸気系は改造が比較的“直線的”で意外と手が入りやすいが、限界は見えやすい。

ターボ系は改造の自由度が高いが、手を入れるべき領域(冷却、排熱、制御、潤滑など)が増える。

日常・街乗り用途

- 中低回転域での扱いやすさやトルク感、スムーズな加速に重きを置くなら VR30DDTT の方が有利と感じられる可能性が高いです。

- ただし、低速走行ばかりの使い方(渋滞・ゆるい街乗り)ではターボ仕様のラグ・燃費面で不利を感じるケースも。常用域を十分にカバーするセッティングが重要。

- メンテナンス性・故障リスクという観点では、自然吸気系の VQ37VHR のほうがシンプルで「壊れる箇所」が少ないという心理的安心感もあります。

長距離・高速巡航用途

- 高速巡航では、エンジンが比較的リラックスして回せるかどうかが鍵。ターボエンジンであっても、過給圧を控えめに運用できれば効率性が出る設計も可能。

- VQ37VHR は回しすぎなければ比較的安定感があり、過給器に起因する圧力変動がないため信頼性面で安心感があります。

- ただし、ターボ化された VR30DDTT の場合、インタークーラー冷却性能・ブースト制御が巡航モードでも適切に制御されていれば、効率・出力バランスで有利になる可能性もあります。

維持性・信頼性・ランニングコスト

- 保守性(パーツ入手性、構造の単純さ、トラブル発生頻度など)を重視するなら VQ37VHR に軍配 を置く方が安心という意見も少なくありません(特に自然吸気ゆえ過給器系故障リスクを低減できる点)。

- 一方、VR30DDTT は構成部品数・制御系複雑性が増すため、センサー不良、ターボ系トラブル、冷却系負荷、オイル管理などに細心の注意が要ります。

- ただし、適切に設計された VR30DDTT は、高性能エンジンとしての信頼性も十分視野に入れて作られており、長期運用の実績も出始めています。

総合判断。結局どちらが「良いエンジン」なのか?

正直なところ、私としては100%「こちらが絶対に良い」とは言い切れません。なぜなら「使い方」「優先したい特性」によって答えは変わります。ですが、ここまで比較した視点から私見を交えて、仮に選ぶならこう考える、という結論を示します。

“感性・走り味重視派” にとって → VQ37VHRが魅力的

もし「アクセルに素直に応えてくれるエンジンフィール」「エンジンを回す楽しみ」「音・レスポンスを含めたトータルなドライビング体験」を重視するタイプなら、VQ37VHR は非常に魅力的な選択です。改造方向性も比較的わかりやすく、チューニングの自由度も豊富です。

ただし、ある程度の限界を乗り越えようとすると補強や工夫が必須となるので、無限にパワーを求める用途には注意が必要です。

“性能・効率・現代的制御重視派” にとって → VR30DDTTが有利

一方で、実用性・効率性・トルク重視・改造余地重視という観点を重視するなら、VR30DDTT の方がポテンシャルを感じます。低回転からのトルク確保、過給器による制御性、近年の設計思想を取り入れた補機制御などが強みです。

もちろん、ターボ系ゆえの制御ミスや冷却トラブル、整備性の難しさなどは覚悟しなければなりません。

まとめ

私としては、もし “クルマを走らせる楽しさ” を最重視するなら VQ37VHR に軍配を上げます。しかし、もし “性能・効率・多用途性” を優先するなら VR30DDTT の未来性と実力にも強く惹かれます。